Líneas en la ciudad universitaria

- Kléver Vásquez

- 1 ago 2025

- 4 Min. de lectura

Por: Kléver Vásquez

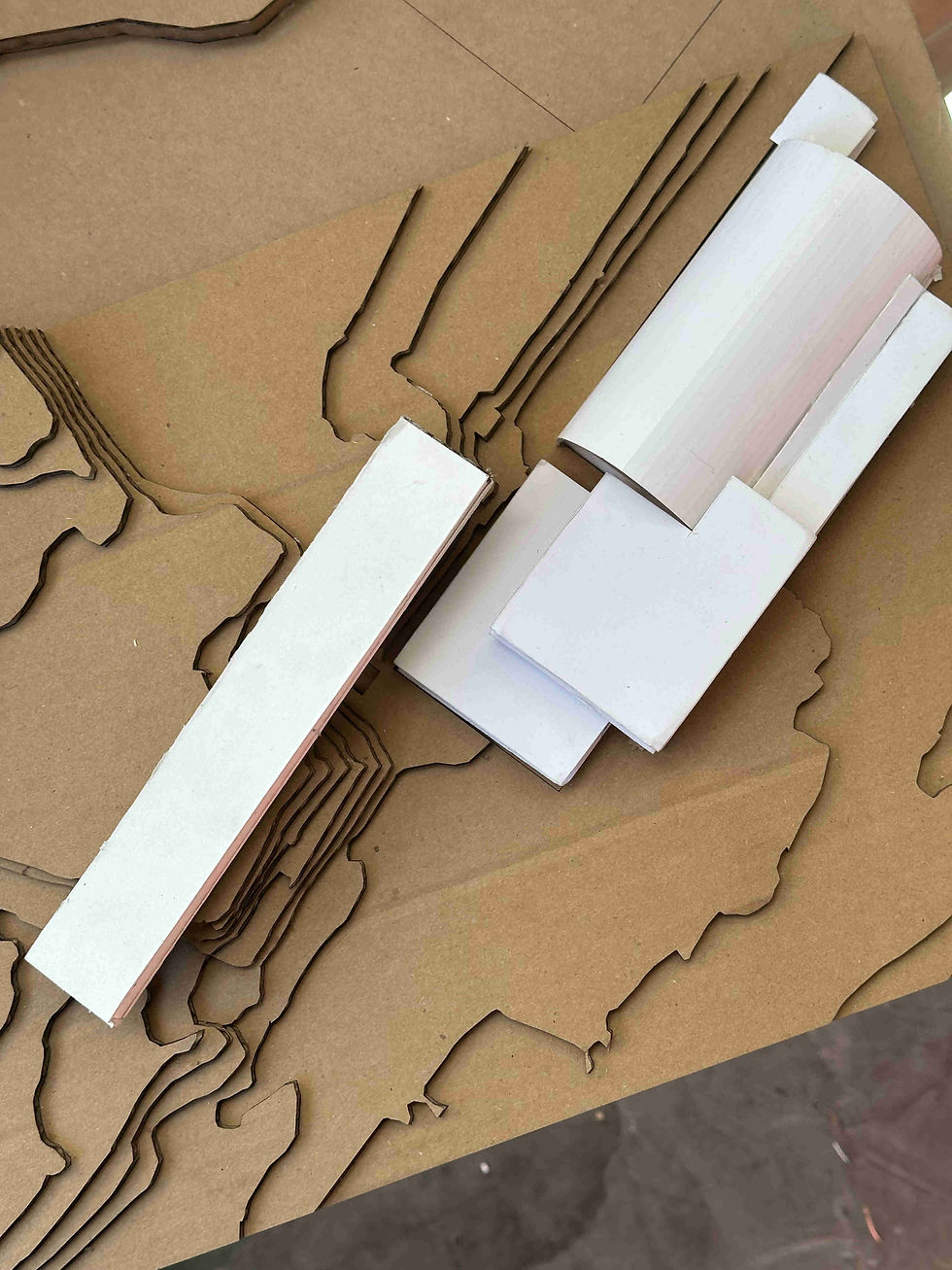

El ejercicio arquitectónico de este semestre toma en cuenta que el lugar más frecuentado por los estudiantes es su propio campus universitario. Aprender a observar el lugar donde se pasa la mayor parte del tiempo es el objetivo del taller. El propio campus puede enseñarnos arquitectura, y más aún cuando presenta muchos edificios diseñados por Gilberto Gatto Sobral, el arquitecto uruguayo que planificó el campus universitario y cuyos proyectos poseen valor arquitectónico y patrimonial.

Los edificios del campus sugieren las líneas rectoras del partido arquitectónico. Los edificios existentes separan y, a la vez, unen los espacios abiertos que configuran el campus. Estas áreas, definidas por la separación de los edificios existentes, conforman espacios que en muchos casos no están delimitados. Aprender a detectar estas áreas sugeridas por los edificios es una de las tareas de los estudiantes; solo entonces sus propuestas buscarán acentuar o definir los límites o bordes de dichas áreas, tratando de adaptarse a las invisibles líneas que articulan el campus. De ahí que la configuración más frecuente de los proyectos sea la lineal, sin que por ello dejen de existir configuraciones que se manifiestan como áreas o zonas. En el primer caso, los edificios funcionan como límites permeables o porosos; en el segundo, buscan expandirse y ocupar un espacio previamente delimitado por el trazado propio del campus.

De esa manera, las propuestas cumplen una función urbana y arquitectónica a la vez. El lugar condiciona la arquitectura y esta configura la ciudad universitaria. Los edificios que funcionan como líneas actúan como puertas urbanas; tal es el caso del proyecto de Héctor Tapia, ubicado en el borde norte del campus y que forma el acceso vehicular desde el barrio La Gasca. El proyecto de Evelyn Naranjo también separa el estacionamiento de Odontología y la plaza Indoamérica, continuando la articulación ortogonal que existe entre los edificios del pabellón administrativo y la Facultad de Odontología. Los proyectos de Gabriela Quinche y Carlos Cuenca tienden igualmente a ser líneas que delimitan el parque frente a la Facultad de Economía, separándolo del estacionamiento de Odontología. En ese mismo sector se ubica el proyecto de Jairo Tayupanda, que a diferencia de los anteriores pasa de ser línea a plano: un área construida que busca adaptarse y convertirse en la topografía del parque.

La topografía, por su condición geográfica, se vuelve en muchos casos la preexistencia determinante del lugar. Así, la gran pendiente que existe detrás del ala norte del pabellón administrativo condiciona la forma y los niveles del edificio de Brandon Cumbal. De manera similar, algunas propuestas se adaptan a la superficie topográfica, mientras que otras se ajustan a superficies construidas. Por ejemplo, la propuesta de Nicole Coronel se extiende sobre el suelo utilizando las mismas dimensiones del área construida frente a la residencia universitaria.

Planos y líneas configuran el campus, pero algunos proyectos parecen ser puntos, como los de Emily Borja y Eduardo Loor: el primero funciona como patio (nodo) y el segundo como volumen (hito).

Líneas, puntos y planos, como elementos básicos de toda composición, aparecen complementando la configuración ya existente en el campus. Los proyectos de Angie Alvarado y Camila Rodríguez también se configuran como líneas que nacen de la Facultad de Ingeniería. Estas prolongaciones son sugeridas por la horizontalidad del edificio de Gatto Sobral y, de esa manera, el proyecto de Angie delimita el parque central del campus como su puerta de ingreso, mientras que el de Camila configura la vía que conecta el barrio La Gasca y atraviesa de norte a sur el campus.

Las preexistencias del campus engendran, así, muchos de los proyectos del curso, aunque en ocasiones su presencia no admite nuevas arquitecturas cercanas. De ahí que algunos proyectos eviten competir con ellas camuflándose en la topografía, como en el caso de Mayuri Gavilema, cuyo proyecto (archivo para Filosofía) se entierra en el suelo para no rivalizar con el edificio de Filosofía, en el que destaca el mural de Guayasamín que da a la avenida América. Otros proyectos, para no competir con las preexistencias, buscan seguir su ritmo o la proporción de su volumetría. Así lo intentan Samira Velásquez con Arquitectura; Alex Guerrero con el edificio de Servicios Generales; Andrea Pardo con Filosofía; o Andy Lastra con la Residencia Universitaria.

Para el curso, la noción de lugar se adquiere al percibir los elementos existentes —naturales o construidos— como elementos abstractos; de este modo, la realidad material de lo existente se reduce a puntos, líneas y planos, y con base en ello se ubican los nuevos proyectos siguiendo las guías que estos elementos sugieren, continuando así la configuración preexistente. El programa arquitectónico de los nuevos edificios surge de la influencia del entorno; es decir, a partir de los requerimientos del edificio aledaño —por ejemplo, una sala de exposiciones para Arquitectura o un archivo para Filosofía—, así como de actividades que fomenten la vida en común del campus, como espacios de esparcimiento y sociabilidad.

Comentarios